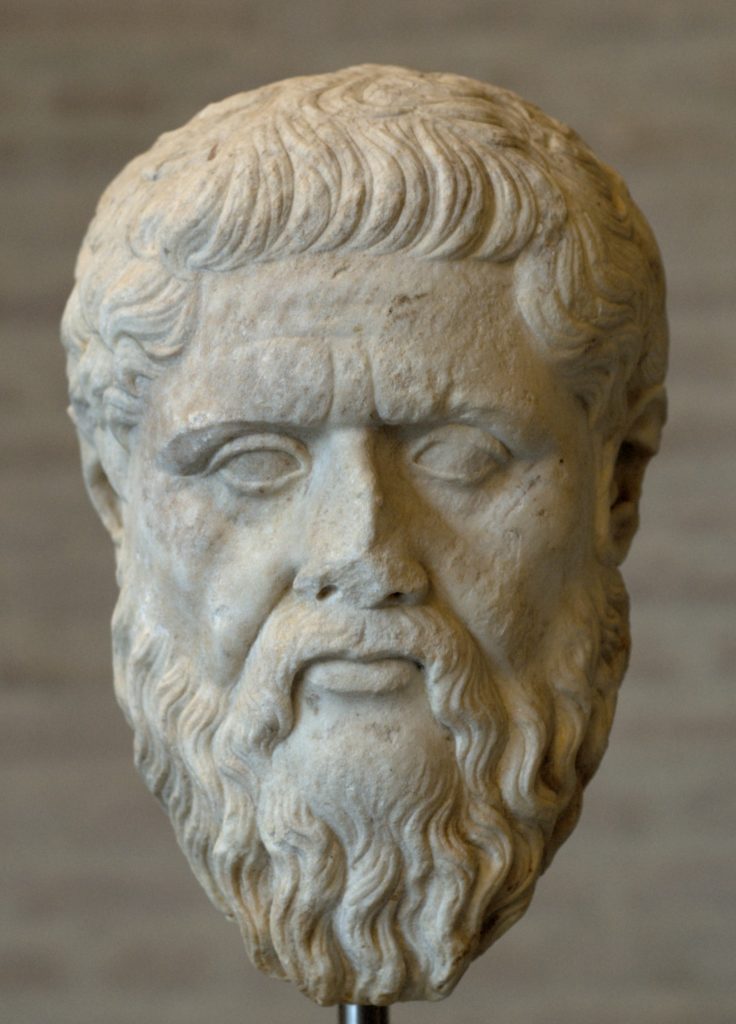

dem wahren, guten, schönen*. diese trias geht zurück auf sokrates und platon. sie tritt ein in den bedeutungszusammenhang der ethischen kategorie integrität. daneben ist sie für den autor eine ästhetische kategorie und durch sie axiomatisch-synthetisch begründbar. den i.a. nicht plausiblen, also analytischen begriffen das wahre und das gute, steht der synthetische charakter des schönen gegenüber. das schöne, im auge des betrachters, ist ein kreativer, poetischer (póisis) vorgang, der der techné der sinneseindrücke nachträglich ihre ästhetische qualität, im sinne einer platonischen abbildtheorie (relation4), verleiht.***

mit der co-verortung des ethischen begriffs integrität in der ästhetik, wird ein zeitloser, amoralischer bezug gesetzt, deutlich, der transzendiert**. darüberhinaus entflieht dieser damit einer deutungsisolation und -hoheit eines ethischen pragmatismus‘ und der tendenz relativistischer erosionen eines fundamentalen begriffes der menschlichen ethik. der selbstversuch eines integren lebens wird somit zum ästhetischen parcours, einer verabredung zum selbstzweck, zu dem uns eigentlichen vermögen.

*ziert die Alte Oper Frankfurt von 1881 ** E. Cassirer : „..das Sittliche als solches führt über die Welt der Erscheinungen hinaus.“ ***die Feststellung des Autors zeigt hier eine Verwandtschaft mit : „Unter einer ‚symbolischen Form‘ soll jene Energie des Geistes verstanden werden, durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem innerlich zugeeignet wird.“ E. Cassirer „Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften“ 1923, Darmstadt, Wiss. Buchges. 4 Äquivalenz und Ordnung