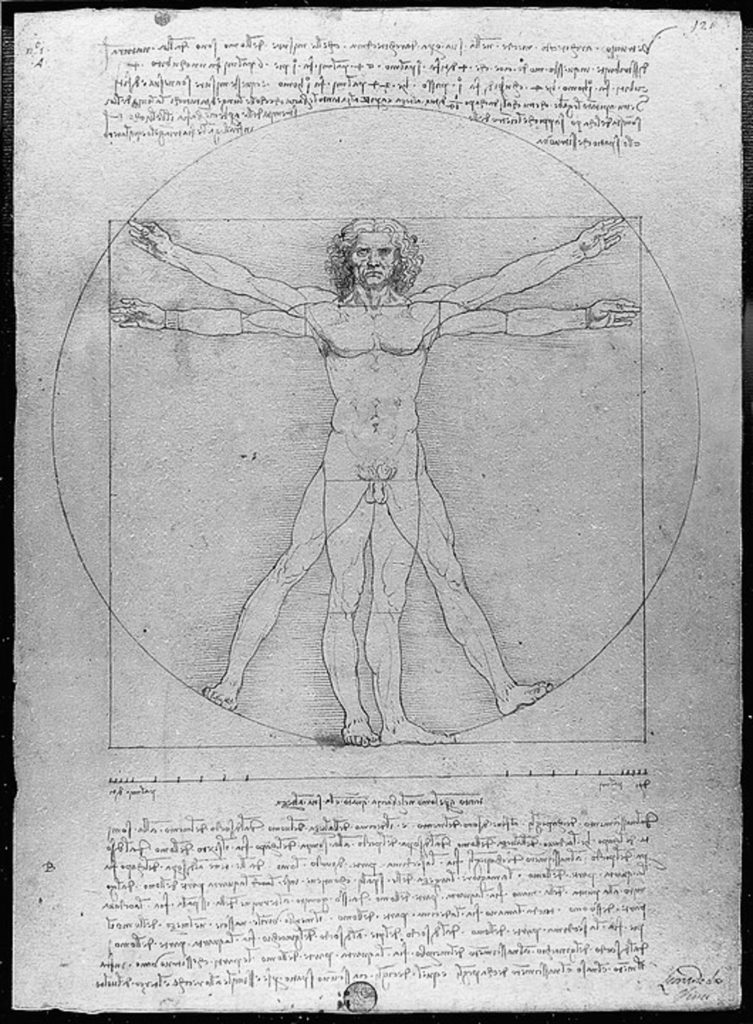

er steht, entsteht in einer ontologischen differenz, er steht ebenso in einer hermeneutischen differenz. letzteres ist die folge einer beziehung, die das existential eingeht. hier berührt die frage eine angrenzende, wie steht es um den freien willen. eine metaphysische (humanismus) und eine existenziale beziehung (verwandtschaft) sind die beiden „enden der parabel“*. verstehen wir sie als wurfparabel, behaupten wir einen ausgangs- und möglichen endpunkt : Aus dem Wesen der Wahrheit wird die Wahrheit des Wesens.* verstehen wir dies als ent-wurf, gibt es bei der betrachtung der schar der möglichen parabeln welche, die einen zielpunkt im endlichen haben, das geworfene fällt dem werfer auf die füße. heidegger nennt dies seinsverfehlung.

trachten wir nach mehr als dem rein materiellen, stoßen wir vielleicht auf die „Idee des Guten“, interpretiert als „Ermächtigung dessen, worauf es überhaupt ankommt“. eine griffige formulierung, die auch im alltag greift, es sei denn, man ist hoffnungslos verstrickt in die ideenlosigkeit des materialismus, der blanken habgier und deren gehilfen. letztlich sind wir, wonach wir trachten, in unserem existential, im kontinuum zwischen dem ontologischen und ontischen, dem sein und dem dasein.

*T. Pynchon: Die Enden der Parabel. Rowohlt, 1981, Übersetzung von E. Jelinek, nobilitiert ** M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (WS 1931/32)